おはようございます。

子どもたちの無限の可能性とやる気を引き出す、千葉県成田市公津の杜 片岡書道教室です。

8月号検定作品を使って

毎月の検定作品が戻ってくることを生徒たちはとても楽しみにしています。

そして、硬筆・毛筆の段級位が合格しているか否かをチェックするのです。

合格したら喜んで、合格していなかったら残念がって直ぐにバックの中にみんなしまい込んでしまう。

本当にそれでいいの?

それって、合格することを目的として作品を書いているということになりはしないだろうか。

ここ片岡書道教室に通う意味は、それなのか?

教室で掲げている「あり方」

日本文化を継承しつつ、子どもたちが概念にとらわれることなく自由に活き活き伸び伸びと個性豊かに人間形成をしていく中で、「書」というツールを使い非認知スキルを高め成長していく場を提供し、愛情をもって本気で寄り添う片岡書道教室です。

からは、少しというよりだいぶ脱線しているのではないかと思って時間を取ることにしました。

Mさんのリフレクションシェアタイム

8月号の検定作品が戻ってきました。

小学6年生Mさんのシェアタイムです。

『漢字の「三」の文字がにじんでいるからもう少し墨の量を調整したい。

「光」は、お手本を側において比べて観ると四画目の位置が違うから下の部分が長く見えるの。そこのバランスが悪いからそんなところを意識したい。

「色」は、三画目の転折にチェックが入っているから線を細くしたり印象的に強くしたいからこれからもよくお手本を観ていきたい。

硬筆作品は、これからはもっと用紙の真ん中の線を意識して観たくて、他には漢字とひらがなの大きさをもっと違いを出したい。漢字はひらがなよりも太く目立つように書く。

そして、硬筆も毛筆ももっとお手本を観ることが大事。

字に安定感を出したい!

今日、家に持って帰りたい気持ちは、お手本に飽きない気持ち!お手本を観て書いている時に新しい発見を常に意識するという気持ちを持って帰りたいです。』

このように伝えてくれました。

翌週のMさんはお手本に飽きない気持ちを持ち続けているのか

前回のお稽古で、「お手本に飽きない気持ちを持って帰りたい!」と言っていたMさん。

そんなことはすっかり忘れていた私は、いつもの通りに稽古を共にしました。

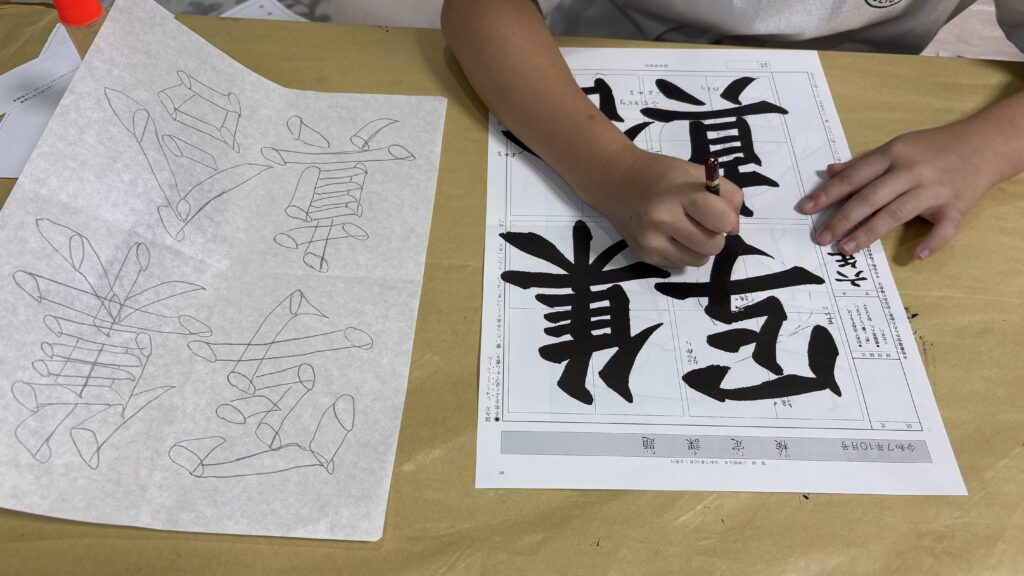

この日のMさんは、筆を持ちません。

見ると籠書きの半紙一枚が仕上がり、そして何やらびっしりと手本に書き込んでいました。何を書いているんだろう~。

稽古終盤のリフレクションシェアタイムで、その謎が判明することとなりました。

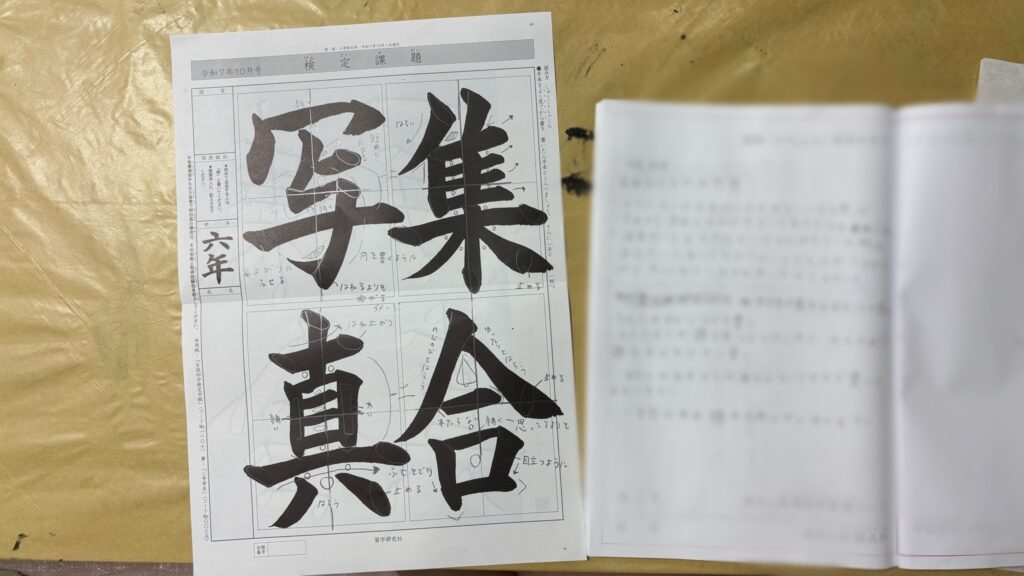

「課題を書いて練習している最中に、お手本をめくって裏に書いてある書き方やポイントを観るのは、自分自身の書くという動作が止まってしまうから表のお手本に書き方やポイントなど書き足しました。

文字の中心の縦と横の線を意識したいから、そこにも線を書きました。

文字の中のすきま(余白)に自分で決めたマークを使って印をつけました。

横線の向き方向をわかりやすく矢印で表現しました。」

お見事!!!Mさん!

先週のお稽古で宣言したことを実践していたということね‼️

MさんのA A Rサイクルが形となって現れた日でもありました。

生徒の力を信じる稽古。

生徒に任せる稽古。

指導を手放す稽古。

これを継続するからこそ叶うアクティブラーニング型稽古がここ片岡書道教室にはあります。

ー書道教室を主宰している先生へーー

片岡書道教室では、アクティブラーニング型の稽古を取りいれ日々稽古に励んでいます。

予測不可能なVUCAの時代を子どもたちと歩んでいくために、一緒に歩んでいきませんか?

生徒がなかなか集まらないと運営にお悩みの先生、教室改革をしたいと思っているけど躊躇している先生、保護者対応が難しいと思っている先生などなど、ご連絡お待ちしています(^^♪ 「30分間お試しセッション」を企画しました。是非この機会にその一歩を踏み出してみませんか?

お申込みはコチラ

(電話連絡先は下部生徒募集チラシ内に表記有)

2025年3月13日のJEMRO LABOチャン!出演動画はコチラ

2025年1月2日のJEMRO LABOチャン!出演動画はコチラ(開始後13分あたりから)

そんな私がコミュニケーションスキルを鍛えているのがコチラ

お子さんとのコミュニケーションにお悩みの方から、職場での対人関係でお悩みの方までありとあらゆる場面で役に立つ講座です。

どなたも受講できますよ(^^)/

私たちと一緒にコミュニケーションスキルを磨いていきませんか?

JEMROえでゅラジ出演前編動画はコチラ

JEMROえでゅラジ出演後編動画はコチラ

JEMROえでゅラジ前編ショート版はコチラ

JEMROえでゅラジ後編ショート版はコチラ

体験お申し込みは上記表記の電話番号へ直接またはこちらへ